河口龍夫・個展「関係―種子・銅」

会期:2022年4月22日(金)- 6月11日(土)13:00 - 19:00

*日・月・火・祝日は休廊

会場 : SNOW Contemporary / 東京都港区西麻布2-13-12 早野ビル404

SNOW Contemporaryでは2022年4月22日 ー 6月11日まで河口龍夫の個展を開催いたします。

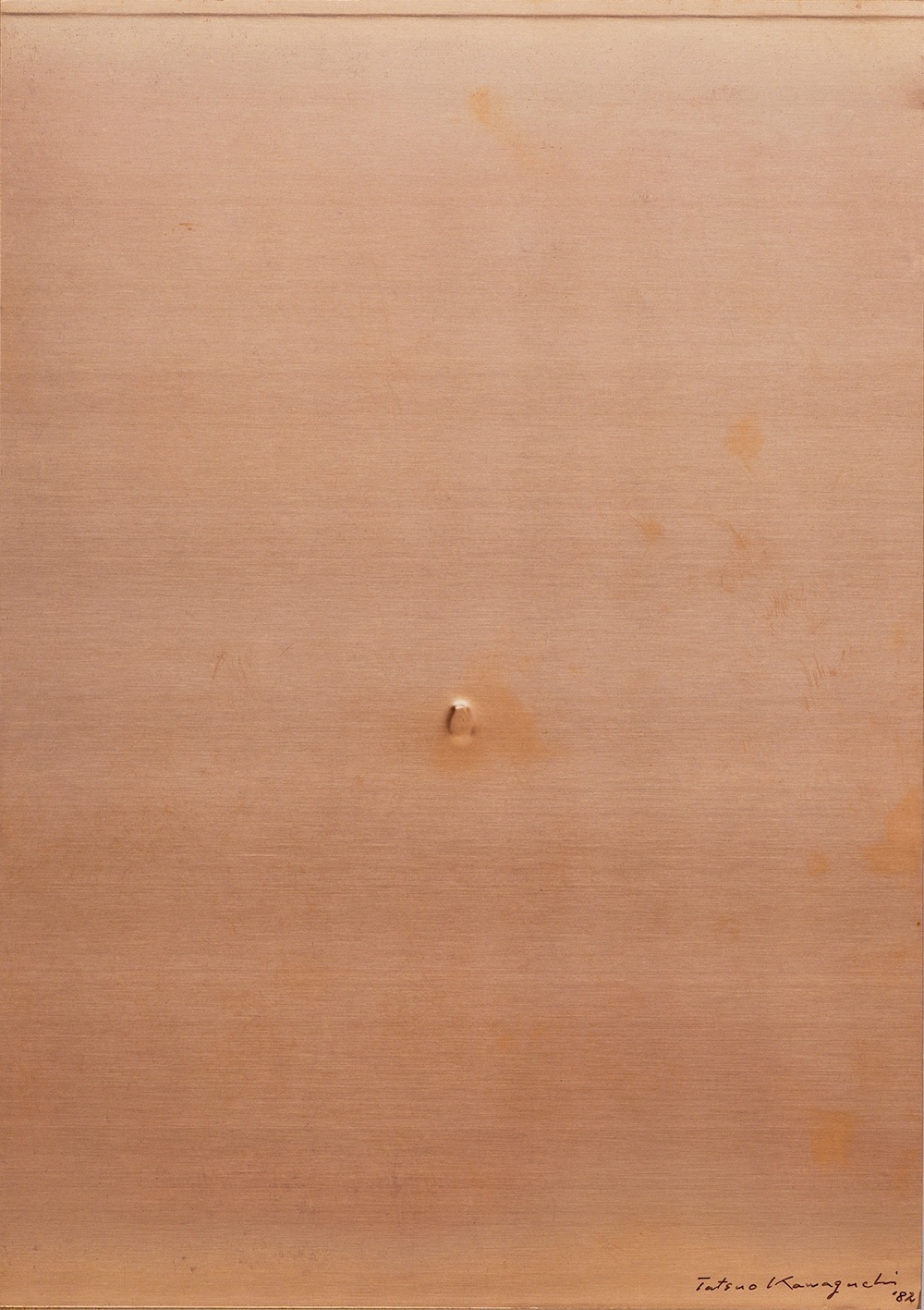

1982年に発表された銅板で種子を封印した「関係―種子」シリーズは、生命エネルギーである種子と一見無関係な金属を関係づけることで成立した作品です。美術評論家の中原佑介氏によって「それは河口龍夫の作品における質的な変貌を宣言する出来事だったといって過言ではない。そういう意味で,『関係―種子』が制作された1982年は、この美術家にとってひとつのエポックをなすだろうと思う。」(中原佑介「種子・生命エネルギー・芸術」/ 1987年「関係―河 口龍夫」千葉市美術館カタログ)と評されるように、現在は河口の代表的な作品シリーズの一つとして知られています。

しかし本シリーズに銅が使用されたのは、1982年と1985年に制作された数点のみとなります。 河口が本展のためのテキストで述べているように、当初本作は「種子の持つエネルギーを銅で覆うことによって種子の持つ生命力と気を伝え空間にまで解き放とうとした作品」であったのですが、チェルノブイリ原発事故以後、伝導性のある銅から、放射線を遮る鉛に素材が変更されたのです。その後、「関係―種子」シリーズはさまざまに展開・制作されましたが、本シリーズに銅が用いられることはありませんでした。

本展では、銅によって制作された貴重な「関係―種子」シリーズを中心に、生木を銅で覆った 彫刻作品「関係―気」(1983-2021)や、「関係―気」を描いた当時の水彩作品など、計14点を発 表いたします。「関係―種子」シリーズの原点をご覧いただく貴重な機会となりますので、皆さまのご来場を心よりお待ち申し上げます。

会期:2022年4月22日(金)- 6月11日(土)13:00 - 19:00

*日・月・火・祝日は休廊

会場 : SNOW Contemporary / 東京都港区西麻布2-13-12 早野ビル404

SNOW Contemporaryでは2022年4月22日 ー 6月11日まで河口龍夫の個展を開催いたします。

1982年に発表された銅板で種子を封印した「関係―種子」シリーズは、生命エネルギーである種子と一見無関係な金属を関係づけることで成立した作品です。美術評論家の中原佑介氏によって「それは河口龍夫の作品における質的な変貌を宣言する出来事だったといって過言ではない。そういう意味で,『関係―種子』が制作された1982年は、この美術家にとってひとつのエポックをなすだろうと思う。」(中原佑介「種子・生命エネルギー・芸術」/ 1987年「関係―河 口龍夫」千葉市美術館カタログ)と評されるように、現在は河口の代表的な作品シリーズの一つとして知られています。

しかし本シリーズに銅が使用されたのは、1982年と1985年に制作された数点のみとなります。 河口が本展のためのテキストで述べているように、当初本作は「種子の持つエネルギーを銅で覆うことによって種子の持つ生命力と気を伝え空間にまで解き放とうとした作品」であったのですが、チェルノブイリ原発事故以後、伝導性のある銅から、放射線を遮る鉛に素材が変更されたのです。その後、「関係―種子」シリーズはさまざまに展開・制作されましたが、本シリーズに銅が用いられることはありませんでした。

本展では、銅によって制作された貴重な「関係―種子」シリーズを中心に、生木を銅で覆った 彫刻作品「関係―気」(1983-2021)や、「関係―気」を描いた当時の水彩作品など、計14点を発 表いたします。「関係―種子」シリーズの原点をご覧いただく貴重な機会となりますので、皆さまのご来場を心よりお待ち申し上げます。

物質の気質と種子の気質

河口龍夫

芸術と私の関係を俯瞰するのではなく身近なことして、端的に言えば単なる思い出話にすぎないかもしれないが、私が芸術に近づく動機を記憶の底の残滓からエピソードとして思いつくまま語ってみようと思う。

私が誕生した我が家は、世界大戦の最中神戸の空襲によって焼夷弾の落下を受けたが、小火で消火でき幸運にも焼失しなかった。その焼け残った家に隣接して父の工場があった。私が小学生だった頃の記憶によるが、製造業を営んでいた父の工場には、様々な機械や電動工具や道具が整然と置かれていた。加えてそこには未加工な素材として木材や鉄や銅、鉛やアルミニュームや真鍮等も置かれていた。手付かずのそれらの物質に子供ながら不思議な魅力を感じた。また、それらの物質がどのようなものに生まれ変わるのだろうかと興味深かった。それは未加工な物質そのものへの関心の始まりと言ってもよい。 それに比べ厨房には鉄からフライパンや包丁が、木材から俎板や木製の冷蔵庫が、銅から鍋や玉子焼き器が、アルミからしゃもじが、さらに子供部屋兼勉強部屋には鉛の文鎮や真鍮のペーパーナイフといった具合に、物質が加工技術によって実用可能なものに変貌していた。

和室の客間には床の間があり、いつも掛け軸が飾ってあった。その隣脇の違い棚には、実用品でありながら絵皿や壺が飾り物として置いてあった。掛け軸の架け替えは父がしていたが、長男であることを理由に掛け軸の架け替えの役を私がしなければならなくなった。春夏秋冬に合わせ、年四回は最低限取り換えることが決められていた。春には桜や新緑を思わせる掛け軸が、夏には湖水や鯉の滝登りが、秋には紅葉、冬には雪景色といった具合に取り換えなければならなかった。その掛け軸の意味や価値など全くわからない私は架け替える回数を少なくするために、季節感があいまいな図柄を選び回数を少なくしていった。例えば富士山の絵などは長くかけられたが、夏に冠雪があるはずがないと言って注意された。架け替えのたびに掛軸という様式には感心した。巻き取る芯があり不要な時にはその芯に巻き取り桐箱に収め、掛ける時には芯が錘になってまっ平らな平面になるという仕組みは面白いと思った。しかも収納場所もコンパクトにできる。

床の間には母が季節に合わせて花を活けていた。このような環境による美術の日常化はあったようだが、紙や絹に描かれた絵画や植物を用いた活花からは、工場や厨房にあるものに比べて物質感は極めて稀薄であった。

ところが、床の間に唯一物質感を解き放っているかのように存在しているものがあった。それはいつも同じ位置に季節を問わず年中置かれていた。一振りの日本刀であった。その刀は刀掛けに水平におかれているのではなく、垂直に刀を立てかける構造になっていた。その表面には朱の漆塗りで雲中の龍の浮彫が施されていた。刀は江戸時代のように帯にさすのではなく、もっと古く戦国時代に鎧を身に着け腰にぶら下げる仕様になっていた。刀の柄や鞘には意味ありげな龍の装飾が施され、子供の眼にも立派に見え威厳を感じさせた。私は触ってみたいと思うが、一切触れてはならぬと父に命令されていた。鞘に収まっている刀心を引きぬき太刀先まで見たいという欲求が襲い掛かった。刀は鉄の加工において物質の究極の姿であり、物質性を超えた存在であるに違いない。鞘から抜き放った刀を見たい誘惑は極限に達した。ついに我慢ができなくなり、誰もいない昼間、子供には大きすぎるそれを運び出し、用心深く鞘から太刀を抜き出した。刀心を見て私は驚愕した。不気味なほど光り輝いた太刀があらわれるに違いないと期待していた私には信じられないものがあらわれた。鞘から現れた刀は竹光であった。触ることも許されない太刀は竹光であったのである。何故竹光なのかを父に聞きたいと思ったが、聞けば約束を破ったことがわかってしまうのでそのわけを聞くことはできなかった。父に聞けないので遠回しに母に訊ねた。母によると、戦争中の金属類回収令があり,やむなく刀身を供出したとのことであった。鉄砲玉か戦車や戦艦の一部になってしまったのだろう。それ以後我が家の太刀については話題にしなかった。鉄の究極の姿を見たいと求めながら、竹に変貌していたという刀のイリュ-ジョンを見た時の衝撃を忘れることはできなかった。所詮竹は鉄にはなれないのである。同様に鉄も竹にはなれないのである。学校では学べないことを学んだ気がした。

*

工場に話を戻そう。休日の工場はまるで子供のアトリエのように夢が転がっていた。基本的にはそこには立ち入れないことになっており、機械や電動工具などふれることさえ禁止であった。禁止されると興味がわいてくるのが道理である。子供にとっては工場も遊び場に変貌するのである。遊びに夢中になっているとき、釘箱をひっくり返してしまった。床に散らばった沢山の釘を手で拾い集めるのは難儀なことであった。そこでU字形の大型磁石を使って散乱した釘を拾い集めることを思いついた。ところが鉄の釘は磁石に反応し拾い集めることは容易にできたが、銅の釘は磁石に反応しないのだ。そこで鉄と銅では同じ金属でも異なった性質が内在していることに気が付いた。実に素朴なことであるが大発見をしたような気分であった。人間に性質の違いがあるように、金属にも質の違いがあることは興味をそそる発見であった。人間の性質は、環境や人間関係において変わることはあるようだが、物質における質は普遍的で、根本的な質は変わることはないとわかった。この事実は後に私の芸術に影響を与えることとなっていった。

鉄は磁石や電気に反応し、やがて赤錆を出し自らを消滅していくこと。銅は磁場には無関心であるが、熱伝導に優れ、電気に反応し電流を伝導すること。そして美しい緑青を発生させること。鉛は磁石にも電気にも反応しないが、放射線やX線を遮断する能力に優れ、また一定の熱に反応し液体になったり固体になったりと形状を変化させることができること。どうやら私は、物質の圧倒的な存在にも興味は持つが、それ以上に物質それぞれが持つ質に限りない関心を持つようになっていった。その関心は後に私の創作に刺激を与えることとなった。

〈関係―種子・銅〉(1982~)は銅の持つ質のひとつであるエネルギ―の保存と優れた伝導力に負うところが大である。銅に関してはそのように理解をしてこの作品の重要な素材として組見込んでいった。種子についてはどうか。

種子との直接的な出会の記憶は、終戦後の焼け跡の跡地での食糧確保のための菜園の手伝いから始まったようだが、さらに小学生の頃夏休みの宿題として「朝顔の成長日記」が課せられ,朝顔の種子を蒔き観察記録をつけたことを思い出す。だが自主的にやったことでは、オジギソウの種を蒔き水やりを続け、やがて成長したオジギソウに手を触れると文字通りお辞儀をするかのような反応することに感激し夢中になって育てた。まるで植物と手話ができる少年になったかのように有頂天になった記憶がある。

種子は私の理解を超えた存在であり、私にとって特別な存在となっていった。また種子は命の結晶にも、未来へのエネルギーにも、神秘の形象化にも見え、私にそのように感じさせた。もはや理解することなどおぼつかないと判断してその存在を素直に受け止めるだけであった。その自覚は種子と私が生命体ということにおいて優劣なく対等であることを知ったことである。

私が生きている種子を作品に採用したことについて、中原佑介は「種子・生命エネルギー・芸術」(注1)という評論に、

『それは河口龍夫の作品における質的な変貌を宣言する出来事と言っても過言ではない。そういう意味で、『関係―種子』が制作された1982年は、この美術家にとってエポックをなすだろうと思う。』、

、

と述べ、作者の思考と作品制作の動機と経緯についてさらに論述されている。、

〈関係―種子・銅〉に採用された種子と銅についてであるが、元来種子と銅は、無関係に存在している。その一見無関係な種子と銅を関係づけることによって〈関係―種子・銅〉を成立させているといってもよい。種子の持つエネルギーを銅で覆うことによって種子の持つ生命力と気を伝え空間にまで解き放とうとした作品である。私にとって種子はいかなるものよりも神秘的で理解を超越した小宇宙としての生命体を感じさせる存在となっていったである。

しかし、その種子を脅かす衝撃的な事故が起こってしまった。それは1986年のことであった。(注2) そのことを理由にして銅から鉛に表現素材を変えることになってしまった。〈関係―種子・銅〉には申し訳ないことをしてしまった。歴史的な大事故によって種子の生命力の伝導から生命の保護に転換してしまったのである。ようやく40年後に発表の機会が訪れたことは幸運である。

*

ここで、出品作〈関係ー気・枯れてしまった木から〉について制作の動機と経緯について述べておかなければならない。この作品は、もとは〈関係ー気〉と題した作品で1983年に制作され、1983年6月13日から25日の期間鎌倉画廊(東京)で開催された企画展「彫刻なるもの(注2)に出品した作品であった。この作品の際立った特徴は、生きた植物を素材にした点であった。その植物は生きた木で、金木犀が使われた。金木犀は花が咲くとき甘い匂いが漂う、その漂うということが目に見えない関係の領域を暗示するかのよう思えこの植物を素材に選んだのであった。その生木に枯れない工夫をしながら薄い銅板で覆っていった。水のやり口を工夫し、銅板で覆うことによって生きた植物の気を空間に解き放つといったコンセプトのもと制作され、展示空間においては枝の成長先を暗示するかのように銅パイプを差し込みパイプの先を天井に固定した作品であった。ところが、不在が続き水やりが途絶えたためか枯れてしまった。実に制作されてから38年後の2021年、コロナ禍、枯れた木の再生を願うようになった。しかしいったん枯れてしまった木が再生するはずはない、つまり死んでしまった植物の再生は不可能であることは勿論わかっていた。。絵には描けるかもしれないが、事実として存在する物体化された作品として成立させることはできない相談であった。そこで閃いたのは、枯れた木が放つ気を、つまり枯れた木にしか放てない気を取り出すことを考えた。そこで銅をまとったまま枯れた木に包帯を注意深く巻き付けていった。それから包帯に巻かれた木から緑青が出るように工夫し、その緑青が包帯に染み込み、緑青があたかも枯れた木から放たれた新緑の気であるかのような作品となり、枯れてよみがえった作品となったのであった。ちなみに、〈関係―種子・銅〉も一点だけ上記展覧会に出品することができた。

今私は、関係と無関係を手掛かりに、生きていることから死という関係との出会いによって無関係となった死後にも、何らかの「無関係の存在」があるのではないかと考え始めている。それはあらゆる意味で宗教的ではなく、芸術において想像し、さらに芸術においてしか創造できないなにものかではないかと思っている。

2022年1月24日

(注1)1987年「関係―河口龍夫」カタログ 千葉市美術館 この度の個展を機会に再録されることになったので是非読んでほしい。 (注2)1986年4月26日に世界中を恐怖させた「チェノブイリ原発大爆発」。 (注3)」出品作家は河口龍夫、関根伸夫、高山登、村岡三郎、李 禹煥の5名。テキストは 中原佑介。その後〈関係ー気〉は1985年『開館記念10周年記念現代彫刻の歩み―木の造形』神奈川県立県民ホール・ギャラリーに出品。

河口龍夫

芸術と私の関係を俯瞰するのではなく身近なことして、端的に言えば単なる思い出話にすぎないかもしれないが、私が芸術に近づく動機を記憶の底の残滓からエピソードとして思いつくまま語ってみようと思う。

私が誕生した我が家は、世界大戦の最中神戸の空襲によって焼夷弾の落下を受けたが、小火で消火でき幸運にも焼失しなかった。その焼け残った家に隣接して父の工場があった。私が小学生だった頃の記憶によるが、製造業を営んでいた父の工場には、様々な機械や電動工具や道具が整然と置かれていた。加えてそこには未加工な素材として木材や鉄や銅、鉛やアルミニュームや真鍮等も置かれていた。手付かずのそれらの物質に子供ながら不思議な魅力を感じた。また、それらの物質がどのようなものに生まれ変わるのだろうかと興味深かった。それは未加工な物質そのものへの関心の始まりと言ってもよい。 それに比べ厨房には鉄からフライパンや包丁が、木材から俎板や木製の冷蔵庫が、銅から鍋や玉子焼き器が、アルミからしゃもじが、さらに子供部屋兼勉強部屋には鉛の文鎮や真鍮のペーパーナイフといった具合に、物質が加工技術によって実用可能なものに変貌していた。

和室の客間には床の間があり、いつも掛け軸が飾ってあった。その隣脇の違い棚には、実用品でありながら絵皿や壺が飾り物として置いてあった。掛け軸の架け替えは父がしていたが、長男であることを理由に掛け軸の架け替えの役を私がしなければならなくなった。春夏秋冬に合わせ、年四回は最低限取り換えることが決められていた。春には桜や新緑を思わせる掛け軸が、夏には湖水や鯉の滝登りが、秋には紅葉、冬には雪景色といった具合に取り換えなければならなかった。その掛け軸の意味や価値など全くわからない私は架け替える回数を少なくするために、季節感があいまいな図柄を選び回数を少なくしていった。例えば富士山の絵などは長くかけられたが、夏に冠雪があるはずがないと言って注意された。架け替えのたびに掛軸という様式には感心した。巻き取る芯があり不要な時にはその芯に巻き取り桐箱に収め、掛ける時には芯が錘になってまっ平らな平面になるという仕組みは面白いと思った。しかも収納場所もコンパクトにできる。

床の間には母が季節に合わせて花を活けていた。このような環境による美術の日常化はあったようだが、紙や絹に描かれた絵画や植物を用いた活花からは、工場や厨房にあるものに比べて物質感は極めて稀薄であった。

ところが、床の間に唯一物質感を解き放っているかのように存在しているものがあった。それはいつも同じ位置に季節を問わず年中置かれていた。一振りの日本刀であった。その刀は刀掛けに水平におかれているのではなく、垂直に刀を立てかける構造になっていた。その表面には朱の漆塗りで雲中の龍の浮彫が施されていた。刀は江戸時代のように帯にさすのではなく、もっと古く戦国時代に鎧を身に着け腰にぶら下げる仕様になっていた。刀の柄や鞘には意味ありげな龍の装飾が施され、子供の眼にも立派に見え威厳を感じさせた。私は触ってみたいと思うが、一切触れてはならぬと父に命令されていた。鞘に収まっている刀心を引きぬき太刀先まで見たいという欲求が襲い掛かった。刀は鉄の加工において物質の究極の姿であり、物質性を超えた存在であるに違いない。鞘から抜き放った刀を見たい誘惑は極限に達した。ついに我慢ができなくなり、誰もいない昼間、子供には大きすぎるそれを運び出し、用心深く鞘から太刀を抜き出した。刀心を見て私は驚愕した。不気味なほど光り輝いた太刀があらわれるに違いないと期待していた私には信じられないものがあらわれた。鞘から現れた刀は竹光であった。触ることも許されない太刀は竹光であったのである。何故竹光なのかを父に聞きたいと思ったが、聞けば約束を破ったことがわかってしまうのでそのわけを聞くことはできなかった。父に聞けないので遠回しに母に訊ねた。母によると、戦争中の金属類回収令があり,やむなく刀身を供出したとのことであった。鉄砲玉か戦車や戦艦の一部になってしまったのだろう。それ以後我が家の太刀については話題にしなかった。鉄の究極の姿を見たいと求めながら、竹に変貌していたという刀のイリュ-ジョンを見た時の衝撃を忘れることはできなかった。所詮竹は鉄にはなれないのである。同様に鉄も竹にはなれないのである。学校では学べないことを学んだ気がした。

*

工場に話を戻そう。休日の工場はまるで子供のアトリエのように夢が転がっていた。基本的にはそこには立ち入れないことになっており、機械や電動工具などふれることさえ禁止であった。禁止されると興味がわいてくるのが道理である。子供にとっては工場も遊び場に変貌するのである。遊びに夢中になっているとき、釘箱をひっくり返してしまった。床に散らばった沢山の釘を手で拾い集めるのは難儀なことであった。そこでU字形の大型磁石を使って散乱した釘を拾い集めることを思いついた。ところが鉄の釘は磁石に反応し拾い集めることは容易にできたが、銅の釘は磁石に反応しないのだ。そこで鉄と銅では同じ金属でも異なった性質が内在していることに気が付いた。実に素朴なことであるが大発見をしたような気分であった。人間に性質の違いがあるように、金属にも質の違いがあることは興味をそそる発見であった。人間の性質は、環境や人間関係において変わることはあるようだが、物質における質は普遍的で、根本的な質は変わることはないとわかった。この事実は後に私の芸術に影響を与えることとなっていった。

鉄は磁石や電気に反応し、やがて赤錆を出し自らを消滅していくこと。銅は磁場には無関心であるが、熱伝導に優れ、電気に反応し電流を伝導すること。そして美しい緑青を発生させること。鉛は磁石にも電気にも反応しないが、放射線やX線を遮断する能力に優れ、また一定の熱に反応し液体になったり固体になったりと形状を変化させることができること。どうやら私は、物質の圧倒的な存在にも興味は持つが、それ以上に物質それぞれが持つ質に限りない関心を持つようになっていった。その関心は後に私の創作に刺激を与えることとなった。

〈関係―種子・銅〉(1982~)は銅の持つ質のひとつであるエネルギ―の保存と優れた伝導力に負うところが大である。銅に関してはそのように理解をしてこの作品の重要な素材として組見込んでいった。種子についてはどうか。

種子との直接的な出会の記憶は、終戦後の焼け跡の跡地での食糧確保のための菜園の手伝いから始まったようだが、さらに小学生の頃夏休みの宿題として「朝顔の成長日記」が課せられ,朝顔の種子を蒔き観察記録をつけたことを思い出す。だが自主的にやったことでは、オジギソウの種を蒔き水やりを続け、やがて成長したオジギソウに手を触れると文字通りお辞儀をするかのような反応することに感激し夢中になって育てた。まるで植物と手話ができる少年になったかのように有頂天になった記憶がある。

種子は私の理解を超えた存在であり、私にとって特別な存在となっていった。また種子は命の結晶にも、未来へのエネルギーにも、神秘の形象化にも見え、私にそのように感じさせた。もはや理解することなどおぼつかないと判断してその存在を素直に受け止めるだけであった。その自覚は種子と私が生命体ということにおいて優劣なく対等であることを知ったことである。

私が生きている種子を作品に採用したことについて、中原佑介は「種子・生命エネルギー・芸術」(注1)という評論に、

『それは河口龍夫の作品における質的な変貌を宣言する出来事と言っても過言ではない。そういう意味で、『関係―種子』が制作された1982年は、この美術家にとってエポックをなすだろうと思う。』、

、

と述べ、作者の思考と作品制作の動機と経緯についてさらに論述されている。、

〈関係―種子・銅〉に採用された種子と銅についてであるが、元来種子と銅は、無関係に存在している。その一見無関係な種子と銅を関係づけることによって〈関係―種子・銅〉を成立させているといってもよい。種子の持つエネルギーを銅で覆うことによって種子の持つ生命力と気を伝え空間にまで解き放とうとした作品である。私にとって種子はいかなるものよりも神秘的で理解を超越した小宇宙としての生命体を感じさせる存在となっていったである。

しかし、その種子を脅かす衝撃的な事故が起こってしまった。それは1986年のことであった。(注2) そのことを理由にして銅から鉛に表現素材を変えることになってしまった。〈関係―種子・銅〉には申し訳ないことをしてしまった。歴史的な大事故によって種子の生命力の伝導から生命の保護に転換してしまったのである。ようやく40年後に発表の機会が訪れたことは幸運である。

*

ここで、出品作〈関係ー気・枯れてしまった木から〉について制作の動機と経緯について述べておかなければならない。この作品は、もとは〈関係ー気〉と題した作品で1983年に制作され、1983年6月13日から25日の期間鎌倉画廊(東京)で開催された企画展「彫刻なるもの(注2)に出品した作品であった。この作品の際立った特徴は、生きた植物を素材にした点であった。その植物は生きた木で、金木犀が使われた。金木犀は花が咲くとき甘い匂いが漂う、その漂うということが目に見えない関係の領域を暗示するかのよう思えこの植物を素材に選んだのであった。その生木に枯れない工夫をしながら薄い銅板で覆っていった。水のやり口を工夫し、銅板で覆うことによって生きた植物の気を空間に解き放つといったコンセプトのもと制作され、展示空間においては枝の成長先を暗示するかのように銅パイプを差し込みパイプの先を天井に固定した作品であった。ところが、不在が続き水やりが途絶えたためか枯れてしまった。実に制作されてから38年後の2021年、コロナ禍、枯れた木の再生を願うようになった。しかしいったん枯れてしまった木が再生するはずはない、つまり死んでしまった植物の再生は不可能であることは勿論わかっていた。。絵には描けるかもしれないが、事実として存在する物体化された作品として成立させることはできない相談であった。そこで閃いたのは、枯れた木が放つ気を、つまり枯れた木にしか放てない気を取り出すことを考えた。そこで銅をまとったまま枯れた木に包帯を注意深く巻き付けていった。それから包帯に巻かれた木から緑青が出るように工夫し、その緑青が包帯に染み込み、緑青があたかも枯れた木から放たれた新緑の気であるかのような作品となり、枯れてよみがえった作品となったのであった。ちなみに、〈関係―種子・銅〉も一点だけ上記展覧会に出品することができた。

今私は、関係と無関係を手掛かりに、生きていることから死という関係との出会いによって無関係となった死後にも、何らかの「無関係の存在」があるのではないかと考え始めている。それはあらゆる意味で宗教的ではなく、芸術において想像し、さらに芸術においてしか創造できないなにものかではないかと思っている。

2022年1月24日

(注1)1987年「関係―河口龍夫」カタログ 千葉市美術館 この度の個展を機会に再録されることになったので是非読んでほしい。 (注2)1986年4月26日に世界中を恐怖させた「チェノブイリ原発大爆発」。 (注3)」出品作家は河口龍夫、関根伸夫、高山登、村岡三郎、李 禹煥の5名。テキストは 中原佑介。その後〈関係ー気〉は1985年『開館記念10周年記念現代彫刻の歩み―木の造形』神奈川県立県民ホール・ギャラリーに出品。

2022cSNOW Contemporary, All Right Reserved.